【物流2024年問題は前兆に過ぎない?】業界40年のプロが解説|2024年問題とその原因

※取材実施日:2024年2月13日

目次

要約

物流の機能とロジスティクスの位置づけ:物流には、包装、輸送、保管、荷役、流通加工、情報の6つの機能が含まれており、これらを統合的に管理することで物流の役割が成り立っています。ロジスティクスはこの物流機能を超えた上位概念で、企業戦略の一環として物の流れを最適化する管理手法です。本来、荷主企業がロジスティクス戦略を立て物流の実行を管理すべきですが、外部委託により多くの企業が物流の評価能力を失っている状況にあります。

2024年問題と物流業界の課題:2024年問題の背景には、歴史的な物流軽視の考え方と旧物流二法改正による過当競争があり、ドライバーの労働環境が悪化してきました。運賃の低迷と過酷な労働条件が3K業種のイメージを強め、若者の就業意欲を低下させています。この状況で物流を外部委託する企業が増えることで、物流機能の持続可能性が危ぶまれており、労働環境改善や適正な運賃の支払いが求められています。

持続可能な物流への3つの視点:持続可能な物流を実現するためには、①労働環境改善を目的とした「エンプロイー・エクスペリエンス(EX:従業員体験)の改革=EX2」、②地球環境保全を目的とした「グリーントランスフォーメーション(GX)」、③デジタル化と自動化を促進する「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の3つの視点が重要です。これらを連動させることで物流業界全体の課題解決につながり、持続可能な成長の基盤を築くことができます。

物流2024年問題は前兆に過ぎない?

人口減少や高齢化だけでなく、働き方改革関連法の改正により、深刻な労働力不足に直面している物流業界。

「2024年問題」と総称される様々な問題を抱える物流業界は今、大きな変革を求められています。

これまでに、物流領域のお客様とも取引をさせていただいてきた恒電社では、2024年問題の本質に迫るため業界40年の経験を持つエルテックラボの菊田一郎氏をお呼びし、お話を伺いました。

そもそも「物流」とは何なのか、という根本的な話題から、物流業界がどのように進化し、対応していかなければならないか、具体的な戦略と共に考察していきます。

※本稿はこちらの動画を記事化した内容となります。

出演者紹介

そもそも「物流」とは?(物流の6つの機能)

―――まずは「物流」や「ロジスティクス」という言葉の定義を整理しておきたいと思います。専門家の立場から見たこれらの言葉について、どのように考えていらっしゃいますか?

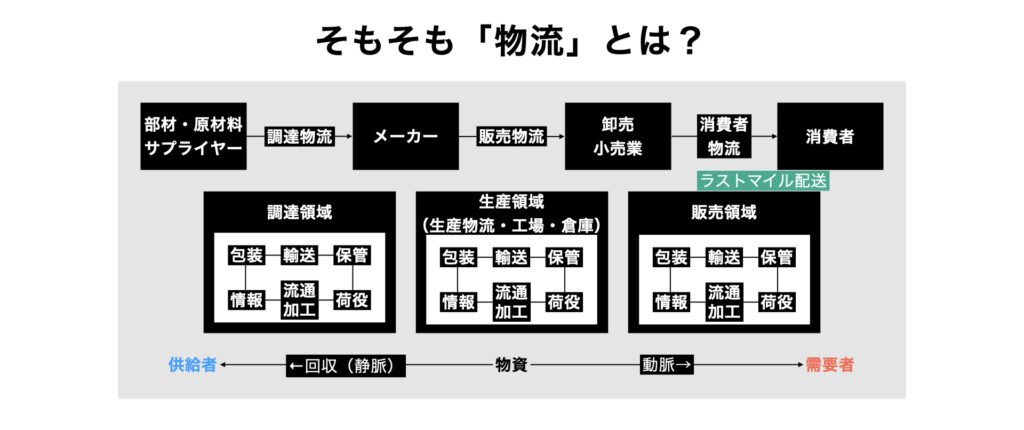

専門家の視点というより、公的な見解からスタートしなければならないと思います。我が国の国家規格である日本産業規格(JIS)で、「物流」には6つの機能があると定義されています。

1つ目は「包装」です。運ぶものを包む包装ですね。次に「輸送」は倉庫や店舗と発着拠点などをつなぐ部分で、輸送や配送が該当します。「保管」は、倉庫内でラックやパレットを使って保管することです。

次に「荷役」です。これを「ニエキ」と間違えて読む人がいますが、正しくは「ニヤク」です。エキと読む「役」は労役や懲役といった悪い意味で使われますが、「荷役」は物流の現場を支えるとても重要な作業で、ハンドリング=掴んだり運んだり降ろしたりする作業。これを機械で行う場合も荷役=マテリアルハンドリングに含まれます。

それから「流通加工」は、例えばプレゼント用に手紙やリボンを添えたり、ラベル貼りなど包装に付加的な加工を施すことです。また、箱に多数入った商品を発注単位ごとに小分けするような細かい作業も含まれます。

最後に「情報」では受発注・入出庫などの各種情報をコントロールすることが重要です。この6つの機能を統合的に完結させる活動が物流だと言われています。

―――輸送や保管だけでなく、包装や情報までを包括して「物流」と呼ぶんですね。

はい。これらは、物流センター内で行われる活動に思えるかもしれませんが、実際には輸配送が伴い、特にメーカーの場合は、「生産物流」として製造工程内で台車で運ぶような工場内物流や、自社工場から自社倉庫への輸配送も含まれます。また工場の上流には調達する部品のサプライヤーがあり、下流には小売業や卸売業が存在します。製造業の立場では、部品や資材を調達するのが「調達物流」、作った製品を卸売や小売に届けるのは「販売物流」となります。

さらに、小売業の先には消費者がいます。消費者に直接商品を届けるECの場合など、この部分は「消費者物流」と言われ、ラストマイル配送がこれに該当します。上記が企業対企業のBtoB物流であるのに対し、消費者に届けるのはBtoCの配送になります。さらに返品や廃棄物を回収する「回収物流」もある。これら関係各者のあいだを空間的・時間的に繋ぐのが物流の役割であるわけです。

重要なのは、この「物流」という活動を最適化する戦略がロジスティクスであり、その上位に企業経営戦略が位置するということです。

物流と、次にご説明するロジスティクスの関係を理解するのに必要な視点が、戦略(ストラテジー)・戦術(タクティクス)・実行(オペレーション)の三層構造です。企業の組織・命令系統は、企業戦略のもとで各事業部門が戦術を考え、それらに基づいて実行部隊が動く、という関係にあるのです。

―――なるほど。先にご説明いただいた6つの機能に加え、それらを管理する活動も物流であり、その戦略を考えるのがロジスティクスと言うわけですね。

「ロジスティクス」とは?(経営戦略としてのロジスティクス)

―――物流をそのまま英語に訳すと「ロジスティクス」になると思うのですが、私の感覚では直訳しても同じ概念だと思うのですが、ここに違いがあったりするのでしょうか?

仰るとおり、国内で一般的に「ロジスティクス」は「物流」と同じ意味に混同して使われていますよね。

最近ではGoogle翻訳でも「物流」と入力すると「ロジスティクス」と出てきます。ただし、「物流」は英語では「フィジカルディストリビューション」(物的流通)とJIS規格で対訳されています。

実は、この言葉が日本に導入された1950年代、当時の通産省の担当官が、私の師匠にあたる方に翻訳を依頼したとき、初めは超直訳で「物理的流通」と訳されたんです。そのままだと言いにくくて長いということで、その後「物的流通」と縮めて使われ始めました。それをさらに短縮して「物流」という言葉が使われるようになった、と言われます。

一方で、1960年代ごろから欧米では「Flow of Material(フローオブマテリアル)」や「Material FLow(マテリアルフロー)」といった言葉も使われていました。これも直訳で「物の流れ」ですから、そこから「物流」という言葉になった、との説もあります。

―――では、「ロジスティクス」とは何なのでしょうか?

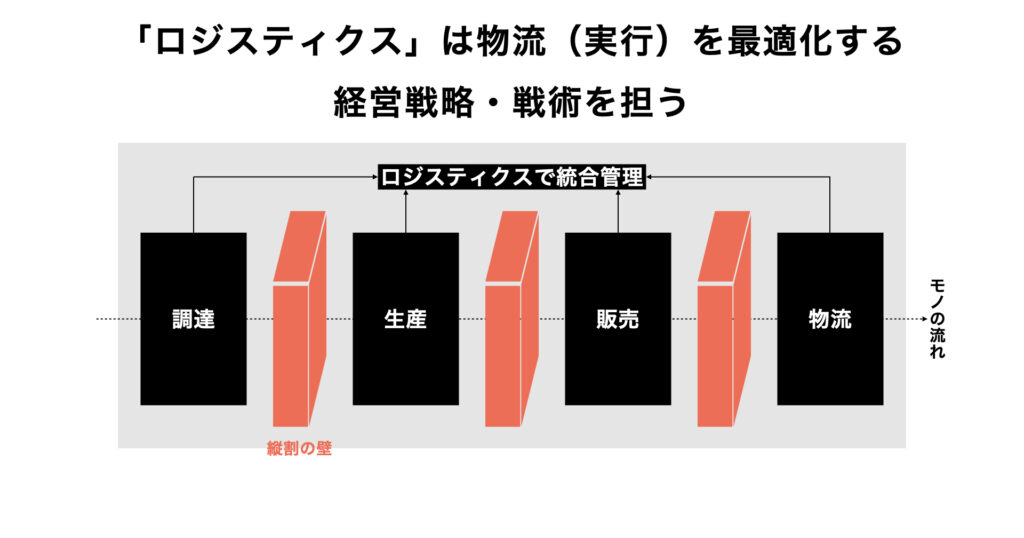

企業の機能を考えてみてください。製造業で言えば、製造する前に製品を企画・設計したうえで原材料などを調達する必要があります。そして製造したら、販売物流で届けます。昔は多くの製造企業も、自社で物流機能を持っていました。社内にはトラックと運転手がいて、倉庫も社内で管理されていたのです。

以上の調達・製造・販売という機能を統合的に管理して最適化するため、社内の「ものの動き」を最適化する戦略立案と管理を「ロジスティクス」と呼びます。従って「ロジスティクス」は「物流」の上位概念に当たる機能になるのです。

―――物流より1つ上のレイヤーの大きな概念として、ロジスティクスという戦略があるんですね。その中の1つの戦術を実行する機能として物流がある、と理解しました。

元々「ロジスティクス」は軍事用語で、日本語では「兵站(へいたん)」と言います。例えばあのナポレオンも遠征を繰り返す中で、輜重部隊(しちょうぶたい:物資を運搬する部隊)によって人員、武器、弾薬、食料を最適な場所に最適なタイミングで必要十分に届けるように工夫しました。ナポレオンはこれによって数々の遠征を成功させました(ロシアでは失敗)。

軍事物資を数万の部隊に配布し、戦いを維持できるようにするための前準備として不可欠なのがロジスティクスです。この概念が企業経営にも導入され「ビジネス・ロジスティクス」に発展してきたのです。

つまり、今皆さんがロジスティクスと呼んでいるものは、元々は軍事における兵站の最適化戦略のことだったのです。

荷主企業と「ロジスティクス」

―――ということは、ロジスティクスを考えるべき企業や人々は、どのような企業になるのでしょうか?

まずは、やはり荷主企業ですよね。市場における企業の戦いに不可欠な物資や人員の手配は、荷主企業にとってのロジスティクスそのものです。

つまり、どれを、どれだけ、どこに、いつまでに運ぶかを決定するのがロジスティクスの役割です。そして、それを実際に、物理的に実行するのが物流であるわけです。

―――ロジスティクスは、企業の戦略の一環として存在していたのですね。

はい。ところが意外にも、日本ではこれまであまり関心が持たれなかった1つの理由は、特に製造業が90年代前後から物流機能を切り離し、物流子会社を設立してその実行部分を任せたことにあります。その理由は、物流をコスト削減の対象でしかないとみて、人件費その他を削減することが目的であったと言われます。

そのためより安い人件費にできる非正規社員を多数使うようになりました。最近はその物流子会社さえ物流専門の企業に売却し、完全に外部化してしまった製造業も多いのです。

企業物流の外部化の担い手になるのは、サード・パーティ・ロジスティクス(3PL)企業などと呼ばれます。企画から輸送・保管全般を請け負う専門企業です。中には、ロジスティクス戦略までも外部に委託する場合があり、そんな機能を担う企業をフォース・パーティ・ロジスティクス(4PL)と言うこともあります。

そこで問題になるのは、先述のように自社のロジスティクスを外部化した荷主が物流ノウハウを失い、外部化した仕事の良し悪しを評価する力さえ失ってしまう場合も少なくないことです。

―――本来、荷主の戦略として存在していた「ロジスティクス」ですが、今やオペレーション(戦術)部分だけでなく、戦略自体もアウトソースしてしまっているわけですね。

逆に現在注目されているのは、物流企画と実行機能を内製化している荷主企業です。これで成功している企業には、例えばニトリやアスクル、良品計画などがあります。自ら物流拠点を持ち、システムも自分たちで考えてコントロールし、物流・ロジスティクスを自前で設計・運営しています。

自社でノウハウを持つことによって、他社にはできない一貫したサプライチェーンを構築し、調達から製造、加工、配送まで最適化しています。その結果、これらの企業は好業績を上げ、注目されています。

いわゆるSPA(製造小売業)*モデルですね。ニトリは流通、製造、物流、情報の4つの要素をもつと言っていますが、まさに垂直統合のビジネスモデルを実践しています。最も有名な例はAmazonで、EC企業でありながら「世界最大の物流企業」と言われるほどの実物流能力やサプライチェーン管理能力を持っているため、非常に強いのですね。

*SPA(製造小売業)

製造業における商品の企画立案から、生産、販売までの各機能を垂直統合したビジネスモデル。

素材の調達から商品の企画、開発、製造、物流、販売、在庫管理、店舗企画などの機能・工程が含まれる。

物流軽視と2024年問題(3PL・4PLとの関連性)

―――ロジスティクス戦略における物流の実行部分をアウトソースしたり、ロジスティクス戦略自体を4PL企業に発注することが、2024年問題と関連しているのでしょうか?

おっしゃる通りです。2024年問題の遠因の一つは、こうした企業行動の背景にある「物流軽視」の意識だと私は思っているのです。

ドライバーが足りない、トラックが足りないという状況が大変だとされていますが、なぜそのような状況になったのでしょうか。その原因の一つは、1990年頃に始まった旧物流二法の改正です。

これにより、運送業への参入障壁が極端に低くなりました。5台以上のトラックを所有していれば容易に開業できるようになったのです。

*旧物流二法

「貨物自動車運送事業法」「貨物運送取扱事業法」のこと。ともに1989年12月成立、1990年12月施行。

これは、政府の新自由主義的な競争市場政策推進方針によるものでした。当時、政府は市場開放を進め、自由化という名の下で、簡単に運送業を始められるようにしました。その結果、運送業者は4万3千社から急増し、10年ほどで6万3千社にまで増加しました。

ところが、90年代のバブル経済崩壊で、物流需要は増えなかったのです。一方で業者は増え続けた結果、運送市場は完全にレッドオーシャン化して以後30年間、運賃の叩き合いが続きました。激しい競争の結果として、政策の狙い通り運賃は下がったわけですが、それが運送業やドライバーが仕事を持続不可能になるレベルにまで陥ってしまったのです。

従来よく言われているように、トラックドライバーの給料は全産業平均に比べて1~2割低いのに、労働時間や拘束時間は1~2割長いという状況になってしまった。単純計算では0.8×0.8 = 0.64となり、待遇の劣悪な仕事になってしまったことがわかります。まさに3K業種になってしまったのです。これでは若者に魅力的な職業とは言えず、なり手が足りなくなってしまいました。

恒石さんがご存知かどうかはわかりませんが、1980年代に「トラック野郎」という映画が大ヒットしました。当時、大型トラックドライバーの給料は一般的な職業より1割も2割も高く、憧れの職業の一つだったのです。今の若い人たちは、きっと信じられないでしょうね。

―――正直、そのような認識ではなかったですね。

その現状に対し、政府もようやく腰を上げて「新・物流2法」への改正が進んでいます(取材後の2024年5月に公布)。荷主の皆さんには、新法に具体的に規定された「物流効率化の義務」と、国が示す標準的な運賃を遵守してほしいと思います。

また待機時間についても、倉庫で2~3時間、時には4~5時間も平気で待たせている状況は本当に問題で、政府も「荷待ち・荷役時間は1運行当たり2時間以内に」という「2時間ルール」を打ち出し、新法は施行準備が着々と進んでいます。

―――今、物流二法改正時と逆転している状況なのは、給与が低いためドライバーの数や輸送能力が低下し、それに対して輸送する物の数が増えているという認識で間違いないでしょうか?

実際には、物量は増えていません。人口は減少し続けていますからね。今後数十年間、総人口は毎年平均で約80万人ずつ減少し、生産年齢人口も毎年約65万人くらい減少します。それでも「物流2024年問題」と企業間物流の小口化・多頻度化、またECの拡大によるBtoC物流需要の拡大もあり、物流の需給はひっ迫しています。

この2024年問題と生産年齢人口の減少等により、2030年には輸送能力が34%不足し、9.4億トン分が足りなくなるという予測があります。このまま放置すれば、本当に運べなくなる時代が来てしまうでしょう。

―――単純に成り手の数がどんどん減っているというのが、業界の現状なんでね。

日本全国、どの業界でも人手不足の影響を受けています。給与は上がるようになってきましたが、物価がこれだけ上がっているのに追いついていないという現状があります。

物流供給力にさらなる不足感が出てくると、運賃を上げなければ物を運んでもらえなくなります。トラックドライバーの給料も上げないと、辞めてしまうからです。

―――ですよね。そもそも、物を作っても届けられなくなりますね。

本当にそうなんです。それはドライバーだけでなく、倉庫で働く人々にも当てはまります。非正規社員にも無理を強いてきましたが、やはり給料を上げないと彼らは長続きしません。

それがインフレ要因になるとしても、働く人の権利や環境を改善すること先決でしょう。だからこそ、日本はデフレ根性を捨てて、過去の30年間の停滞を乗り越える気持ちに切り替える必要があると思います。

ある意味、物流2024年問題はこれを逆手に取って、チャンスにできるまたとない機会になるはずです。物流でも商品でも、良いものを安く売るのではなく、良いものは高く売るべきなのです。

―――価値があることですからね。

その通りです。ようやく、失われかけてはじめて、物流の価値に皆さんが気づきました。

もし本当に物が届かなくなったら、店から商品が消えることになります。原材料が届かないなら、物も作れなくなります。物流が、まさに産業の動脈を担っているということに世の中が改めて気づいた今は、物流軽視の流れを改める最後のチャンスだと私は思っています。

―――今までは荷主が物を運んでくれる業者を選ぶ立場でしたが、それが完全に逆転し、荷主が選ばれる立場になった。この逆転現象の中で、運賃を上げたり、ドライバーの給与を上げることが重要になってくるということですよね?

はい、まさにその通りです。早くから気づいた業界もあります。加工食品業界が代表例ですが、このままだと「物流企業に選ばれない荷主」になってしまうと気づきました。2015年頃から「おたくの荷物は運びたくない」という会社が続出したのです。危機感を抱いた彼らは、早い段階で動き始めました。

例えば、加工食品業界5社連携の「F-LINE株式会社」という共同物流会社を作り、効率化を進め、ドライバーの働く環境も整えようという取り組みを始めました。少しずつその動きに習う企業が増えてきており、卸業や小売業も「本当だ、俺たちもなんとかしなきゃ」という意識を持ち始めています。

*F-LINE株式会社

味の素株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社、カゴメ株式会社、株式会社日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループ株式会社の出資により、味の素物流株式会社、カゴメ物流サービス株式会社、ハウス物流サービス株式会社(事業の一部)の物流事業を統合して誕生した会社。

―――物流領域においては、明るい兆しが見え、これから変えていけるチャンスがあるということですね。

はい。また変えていかなければ、持続可能ではなく、成り立たないということです。

2024年問題解決のために出来ること

―――非常に大きな日本の社会問題だと思いますが、それを解決していく手段として、国のサポートや荷主側での改善、また輸送を行っている人たちの中でも改善できることがあると思います。インパクトの大きい施策や改善案について、誰がそれを実行すべきかについて、菊田様はどのように考えていますか?

いくつかの視点がありますが、大方針として私は3つを挙げています。

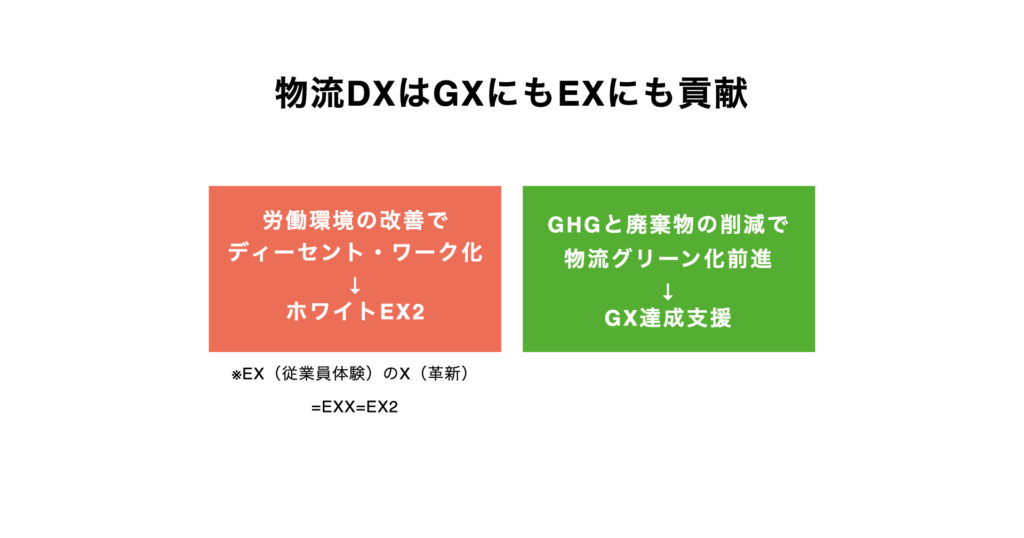

物流を持続可能にするために不可欠な要素は、まず「人の環境保全」、つまり働く人の労働環境の改善です。これには運賃や給与などの待遇、働く環境の改善が含まれます。物流で働くことが楽しいと思えるような仕事にしていかなければなりません。私はこれを「物流をディーセント・ワークに」と呼んでいます。ディーセント・ワークとは、人間らしい尊厳のある仕事で、SDGsの目標8に掲げられています。

もう1つが、「地球の環境保全」です。今、気候破壊の危機が迫る中、物流業界はGHG(温室効果ガス)を国全体の2割も排出しているため、これを削減し脱炭素に挑戦していかなければ、社会や地球は持続可能ではありません。その手段の一つとして、デジタル化や自動化を進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)があります。

これらをまとめると、人の環境保全は「エンプロイー・エクスペリエンス(EX、従業員体験)の改革」、地球の環境保全は「グリーントランスフォーメーション(GX)」、そして物流のデジタル化・自動化・ビジネスモデルの変革は「DX」。私はこのEX、GX、DXの3つが物流の持続可能化に向けた大方針であるべきだと考えています。

この3つはそれぞれが連動していて、独立したものではなく、1つに取り組むと他の部分にも波及効果があります。これらに取り組んでいかないと、先に挙げた2024年問題のように輸送能力の不足が進み、物流業界全体が持続可能でなくなってしまうということです。

―――ありがとうございます。次の動画では物流分野におけるGXやDX、そしてEXについてさらに掘り下げてお話しできればと思います。

この記事を書いた人