【解説】原発再稼働で電気代はいくら下がるのか?

目次

大きな転換点を迎える日本のエネルギー政策

国民民主党の玉木雄一郎代表は2024年11月27日、石破茂首相に次期エネルギー基本計画への原発新増設の盛り込みを求める要望書を提出するなど、国のエネルギー政策が大きな転換点を迎えています。

玉木氏は「再生可能エネルギーか原子力かという二項対立ではなく、安定的な電源の多角的強化が重要だ」と訴え、政府もこれに一定の理解を示しました。このような与野党を超えた協調姿勢は、エネルギー政策を巡る議論を加速させる可能性を秘めています。

こうした国の方針を背景に、東京電力は柏崎刈羽原子力発電所6号機の再稼働に向けた具体的な工程を発表しました。2025年6月に核燃料を投入する計画で、先行する7号機とともに再稼働の準備が進められています。

一方で、安全性の確保への懸念が残っており、地元住民や自治体の同意は得られていない状況です。

柏崎刈羽原発を始めとする、国内の原子力発電所の再稼働を巡る問題は、今後の日本のエネルギー政策全体を占う重要なテーマです。

本稿では、原子力発電の歴史、現状の課題、そして未来への影響を多角的に検証するとともに、再稼働による電気料金引き下げ効果や、エネルギー問題を考える上での重要な視点を考察します。

要約|電気料金の大幅な低下は期待できないのが現状(2023年5月時点)

原発再稼働による電気料金の影響は限定的:東京電力の試算によれば、原発再稼働により電力量料金は最大で0.4円下がるとされていますが、電気料金の大幅な低下は期待できない現状です。これは、再稼働がコスト増加や安全対策の影響を受けているためで、福島事故以降の追加投資が背景にあります。

原子力発電の歴史と背景:1955年に制定された原子力基本法を契機に、日本の原子力発電は高度経済成長期の電力不足を補うべく推進されました。その後、1973年のオイルショックを契機に政策が本格化し、温室効果ガス削減やクリーンエネルギーの需要増加といった背景から、原子力の役割が高まりました。

原子力発電のコストと課題:現在の原子力発電コストは10.1円/kWhとされ、化石燃料価格の上昇と比較すれば安いものの、再生可能エネルギーと同程度の水準です。さらに、安全性確保や廃炉費用の増加により、コストが上昇する可能性もあり、次世代型原子炉の研究開発が進む中、安価で安定的な電源としての確立には時間が必要です。

関連記事:【電気代削減額の事例】法人向け自家消費型太陽光発電で、いくらコストカットできる?

※本稿はこちらの動画を記事化した内容となります。

※収録(2023年5月22日)時点と現在の状況は異なる可能性がございます。

出演者紹介

結論

―――早速ですが、「原発再稼働で電気代はいくら下がるのか」結論からお伺いできますか。

正式な数字は関東エリアしか公表されていませんが、東京電力の直近のデータによると、原子力が再稼働した場合、電力量料金が0.4円下がるとのことです。

―――なるほど。これは、ほぼ下がったと言えないレベルですね。

下がってはいますが、「大きく」という表現は適切ではないかもしれません。

世間では、原発が再稼働すれば電気料金が大幅に下がるとイメージする人が多いようですが、実際にはそうではありません。これが残念なことですが、現実の結論です。

―――ありがとうございます。それでは、その根拠となる部分や、原子力発電自体について詳しく聞かせてください。

原子力発電の歴史

―――では結論の背景として、原子力の歴史について狩野さんに伺いたいと思います。

原子力の歴史は意外と古く、東京タワーよりも古いのです。

今から68年前の1955年に、そもそも原子力基本法が制定されました。

原子力基本法

1955年に制定された日本の原子力政策の基本方針を定めた法律。原子力の研究・開発・利用を推進し、将来のエネルギー資源を確保することなどを目的とする。

なぜこのような法律が作られたのかというと、当時の日本では電力が全く足りていなかったからです。戦後の高度成長期に向けて、より多くの電力が必要だという状況の中、新たな電源の確保を目的に原子力基本法が作られたのです。

―――原子力発電所が稼働する前に、構想として1955年に形になったのですね。

そうなんです。当時はまだ影も形もありませんでしたが、法律だけが先行して制定されたのです。

その後、アメリカなどの原子力発電を参考にしながら、日本も独自の課題に直面していきました。

―――具体的にはどのような課題に直面しましたか?

工業化が進むにつれて、大気汚染が深刻化しました。

車社会の到来により大気汚染が進み、水質汚染やそれに伴う公害病も多発するようになりました。こうした背景から、少しでも安定した電源であり、クリーンな電源として原子力への期待が高まったのだと思います。

―――まさに夢のエネルギーといったところですね。

どれだけ電気を作っても温室効果ガスを排出せず、大気を汚さない。こういった特徴に注目が集まったのです。

―――なるほど。1955年に構想が生まれましたが、具体的に実稼働や本格的に稼働に向けて動き始めたタイミングは?

それはやはり、1973年のオイルショックが一番大きな契機でしょうね。

あれはまさに世界的なショックで、日本も例外ではありませんでした。当時、日本は化石燃料への依存率が9割以上に達しており、この状況を何とかしなければならないという強い危機感がありました。

そこで、1973年のオイルショックを受け、翌1974年に「電源三法」が制定され、本格的に原子力へ舵を切ることになったのです。

電源三法

1974年に制定された「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」の総称。

その後、政策がどんどん進められ、現在では全国で17ヶ所において、正式には59基(「もんじゅ」と「ふげん」を除けば57基)の原子力発電所が整備されました。

このような流れで原子力が推進されていったのです。

―――具体的に、オイルショックが原子力推進の非常に大きなきっかけだったということですね?

それはもう間違いありませんね。

原子力発電の発電単価

―――先ほど結論をお話しいただきましたが、原子力発電の単価が高いのか安いのか、とても気になるところです。具体的に、まず原子力の発電単価はどのくらいなのでしょうか?

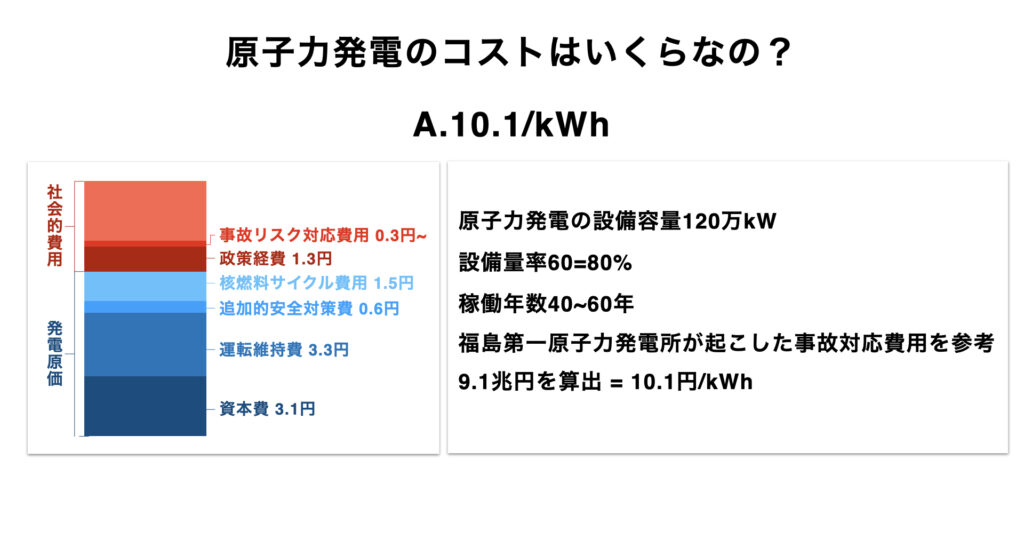

ズバリ申し上げると、現在の東京電力管内における原価は10.1円です。

―――10.1円。この金額は他の電源と比較するとどうなのでしょうか?

微妙なところですね。

現在、石油・石炭・ガスの価格が上昇しており、卸取引市場では15円から20円の範囲を行き来しています。それと比べれば確かに安いと言えるかもしれません。

しかし、日常的な電力取引のトータル的な価格が7〜8円と考えると、決して安いとは言えないでしょう。

―――そうですよね。ということは、原子力が10.1円で発電できるとしても、先ほどの結論と同じで…

飛び抜けて安い電源とは言い難い状況だと思います。

―――この10.1円が今後安くなる可能性、あるいは逆に高くなる可能性について、原子力発電単体で見たときの価格の方向性と、それに影響を与える要素について教えていただけますか?

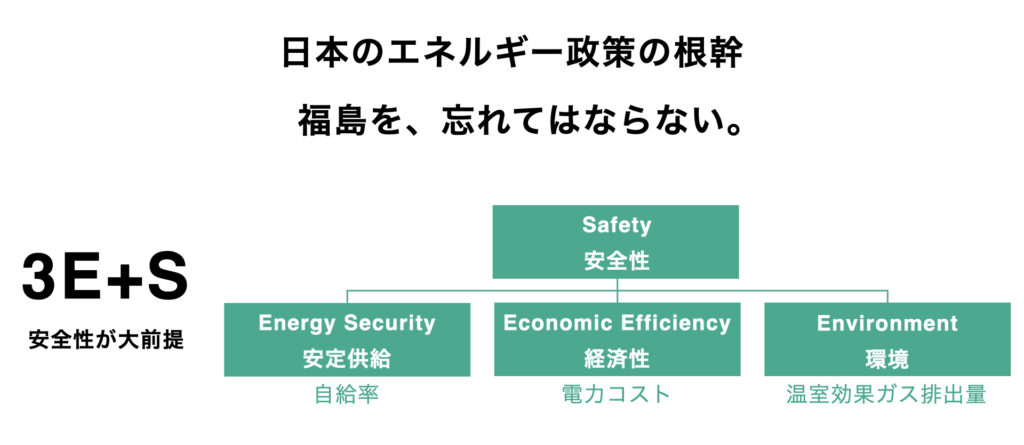

まず、原子力を語る上で、あるいは日本のエネルギー政策を語る上で切り離せないのが「3E+S」という考え方です。

- Energy Security:自給率を高めること。

- Economic Efficiency:電力コストに経済的な合理性を持たせること。

- Environment:環境への配慮。

この3つの「E」に加えて、最も重要なのが「Safety」つまり安全性です。

特に、この安全性を語る上では、福島第一原子力発電所の事故を決して忘れてはならないというのが前提にあります。

原子力の原価についても、以前は低く見積もられていた部分がありました。しかし、福島の事故を契機に、安全性のコストを含めた原価について真剣に議論されるようになったのは、比較的最近のことです。

―――福島原発の事故をきっかけに、「S」=セーフティの重要性が日本においてさらに高まったということですね。

そうですね。ですから、原子力発電においても、対テロ対策などさまざまな安全性を確保するため、どうしても建設コストが高くなる面があります。

廃炉の問題

また、廃炉にかかる費用についても、一つの原子炉を廃炉にするのに約300億円と言われていたのが、福島の事故で最初に出てきた金額が2兆円。これだけでも驚きますよね。

その後、実際にはいくらかというと、廃炉に8兆円。4倍です。

さらにご存知の通り、福島への賠償金が8兆円。そして、汚染土や汚染水の中間貯蔵に約6兆円かかるので、当初2兆円と言われたものが現在では22兆円になっています。

―――もう10倍ですね。

はい。ただ、デブリがすべて取り出せているわけでもないので、この費用以上にかからないとは言えず、まだ未知数なんです。

燃料デブリ

2011年3月の事故当時、1号機から3号機は運転中で、原子炉内に燃料がありました。地震直後に原子炉は自動停止したものの、停止後も膨大な熱を発生する燃料を冷やすための設備および電源が津波によって失われたため、燃料が過熱し原子炉内の構造物と燃料が溶けました。その溶けた燃料等が冷えて固まったものを燃料デブリと言います。現在は、燃料デブリがある格納容器内の状態を遠隔ロボットによって確認し、燃料デブリを取り出すために様々な調査および検討を進めています。引用:東京電力ホールディングス|もっと知りたい廃炉のこと 「燃料デブリ」とは?

―――そう考えると、現在の原発の運用コストや再稼働による電気代の議論というのは、福島原発事故が起きる前の話だったということですね。

事故以前は、原子力発電は安い電源とされていました。

―――なるほど。ただ、事故後は安全性の重要性が高まり…

追加投資が次々と必要になる状況になったわけですね。

―――となると、結果的に原子力発電の発電コストが高いのか安いのか、一概には言えないということですか?

その通りです。例えば、建設コストも大幅に上昇しました。

運転維持費自体はそれほど変わりませんが、一番大きな影響を与えたのは社会保障費の上積みでしょうね。

福島第一原子力発電所の事故と同様の事態に備える費用として、9.1兆円が想定されています。この9.1兆円も原価に含めるべきだという議論があります。

さらに、原子力発電の稼働年数は当初40年から60年を見込んでいましたが、これが35年や40年で終了してしまえば、10.1円という単価は維持できなくなります。また、設備の利用率が60%から80%を想定していますが、利用率が下がれば当然コストは上昇します。

そして万が一、第二の福島のような事故が起きてしまえば、コストは青天井になる可能性があります。

原発再稼働

再稼働の流れ

―――社会保障的なコストが高まる中で、国の方針として原子力発電を推進し、再稼働を進める動きが見られますが、そもそもなぜ再びその方向に舵を切っているのでしょうか?

単純に言えば、今あるアセット(資産)は活用した方が良いからです。

すべてを廃止して1から新しいものを作るというのは非現実的ですし、乱暴な議論と言えるでしょう。

また、温室効果ガスを削減するためには、原子力発電が効果的な電源の一つであることは間違いありません。現在ある原発を稼働させることに問題がなく、規制委員会の認可を得られるのであれば、再稼働することには合理性があると考えます。

―――なるほど。それで言うと、原子力発電の設備利用率に関する話もありましたが…

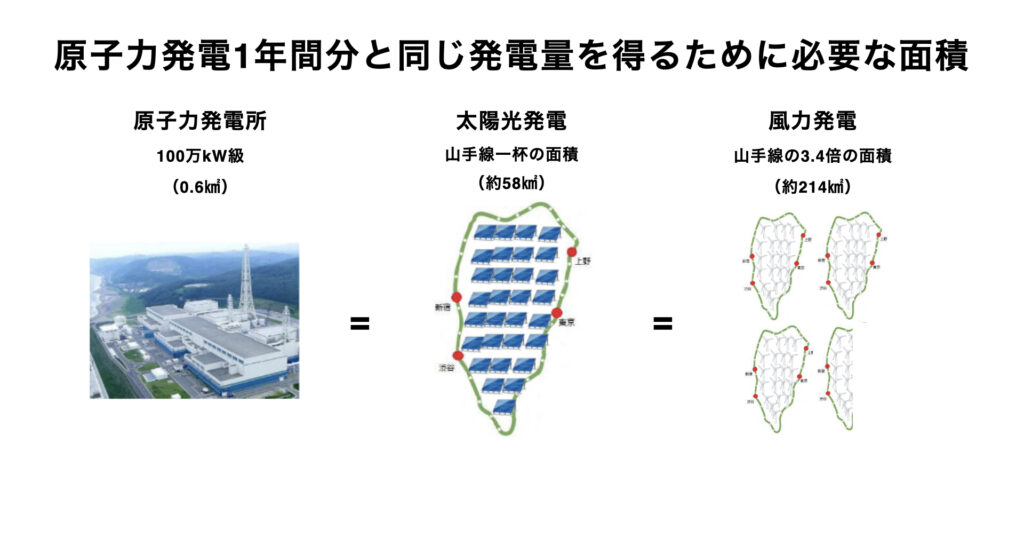

一番のポイントは、狭い敷地内で大量の電力を生み出せるという点です。

よく言われる例として、600km²の面積で原発は100万kWを発電できますが、同じ発電量を太陽光で賄おうとすると山手線1周分の面積が必要になり、風力では山手線3.5周分が必要です。

―――設備の大きさあたりで生み出す電力が非常に大きい、ということですね。

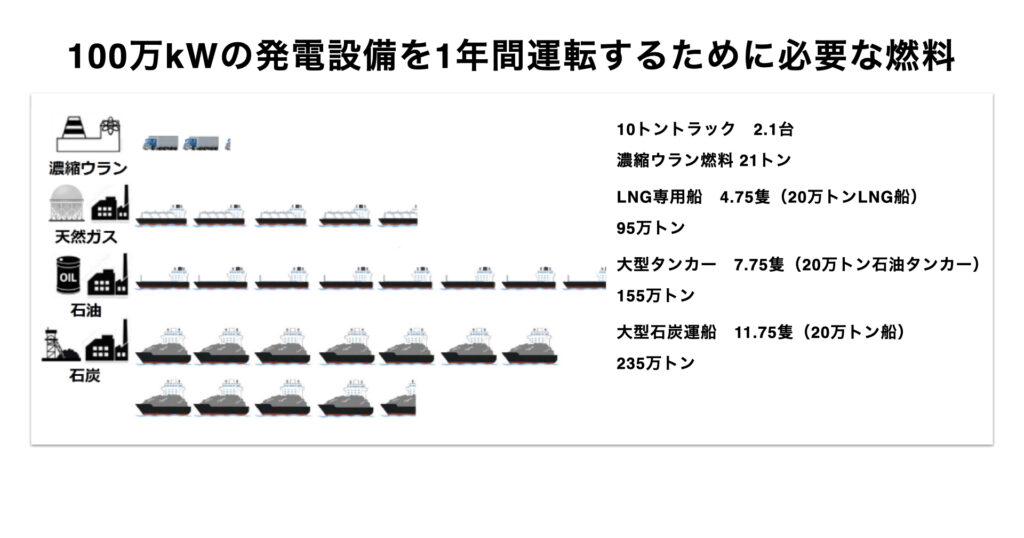

また、石炭についても同様です。石炭で100万kWを発電しようとすると、タンカー11隻分の燃料が必要ですが、ウランなら10tトラック2台分で済みます。

こうした資源効率を考えると、原子力発電は現実的な選択肢と言えます。現状の電源で、温室効果ガスが少なく、化石燃料と比較してメリットがある点からも、国が推進する理由が説明できるでしょう。

次世代型の原子力発電

―――今よく耳にする「次世代型の原子力発電」というキーワードですが、この発電所が稼働すればコストが下がる可能性があるのか、時系列的な問題も含めてどうお考えでしょうか?

実際のところ、次世代型は「次世代」そのものなんです。

試してみなければ分からない部分が多く、革新軽水炉や高速ガス炉、高速炉など、さまざまな技術が世界で10年ほどかけて研究・開発されています。しかし、それが実際に稼働し、経済的合理性を持つ段階に至るのがいつなのかは、あくまでも次の世代の話と言えます。

原子力が東京タワー誕生以前から構想を練り、現在に至るまで長い年月を要したように、次世代型の原子力発電も10年、20年、あるいは25年後を見据えた技術です。

これは結局、2050年のカーボンニュートラル達成を目指すための次の電源として位置づけられるものだと思います。

原発再稼働で電気代はどの程度下がる?

―――今まで過去、現在、未来についてお話を伺ってきましたが、最後に、この動画の結論として、東京電力が原子力発電の再稼働を見込んだ際に「これくらい電気料金が下がるポテンシャルがあります」と発表していた点について教えていただけますか?

経済産業省からも厳しい指摘を受けたと思いますが、今回、各電力会社が化石燃料の値上がりにより経営的な打撃を受け、値上げを求めている状況があります。

ただし、値上げができない部分があり、それが規制料金、つまり一般家庭が利用する電力量料金のメニューに該当します。規制料金を変更するためには国の審査が必要で、その審査に基づき、原子力が動いた場合にどれくらい電気料金が下がるかという試算が発表されました。

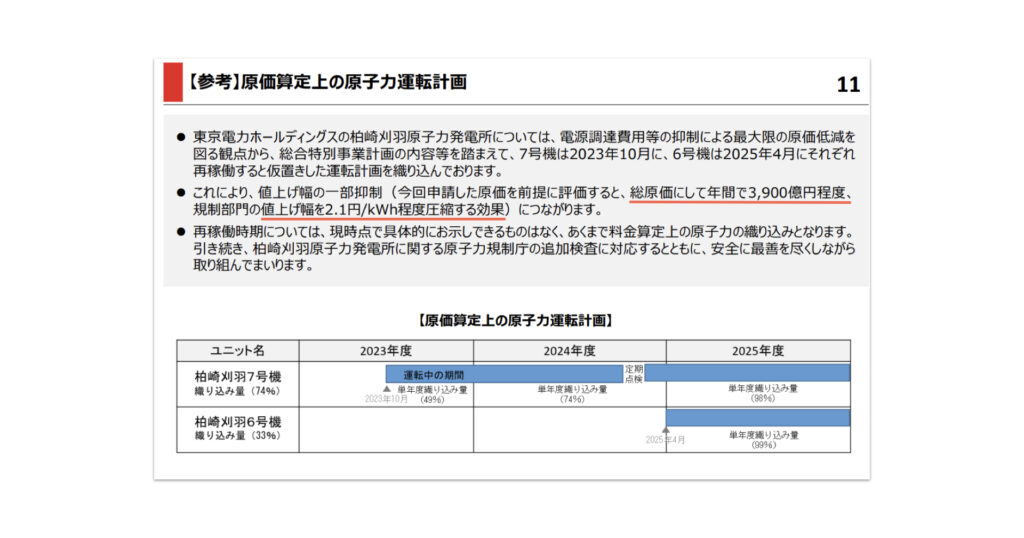

具体的には、東京電力が今年1月23日にプレリリースを行い、その中で柏崎刈羽原子力発電所について触れています。

7号機が今年10月に再稼働予定、さらに2025年4月に6号機が再稼働すると仮定した試算では、総原価にして年間3,900億円の効果を見込んでいます。これにより、家庭の電気料金が2.1円下がるとされています。

ただ、電気料金を10円以上値上げする状況の中で、2.1円の値下げは効果的とは言い難いでしょう。確かに値下げにはなっていますが、十分な効果があるかというと疑問が残ります。

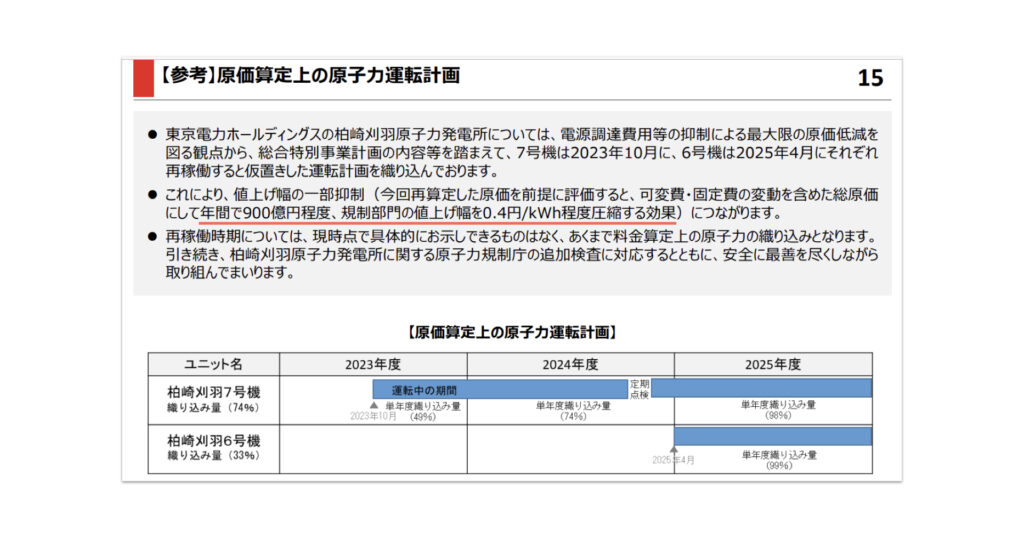

1月の時点では、「2円でも下がればいいのか」と思われたかもしれませんが、5月19日のプレリリースの内容には、少しショックを受けました。

今回はさらに詳細に検討した結果、同じく7号機と6号機が稼働すると仮定しても、年間3,900億円の削減効果が900億円に減少してしまいました。

これにより、電気料金は0.4円しか下がらないことになります。何もしないよりは良いかもしれませんが、その程度の効果しか期待できないということです。この点については、リリースでも明らかにされています。

―――最近のニュースでは、7号機が10月に稼働するかどうかも不透明との意見があります。仮に順調に進んだとしても、電気料金が0.4円下がる可能性があるということですね。しかし、電気料金が10円以上値上げされている現状を考えると、この値下げが大きな影響を及ぼすとは言い難いでしょう。

確かに、効果的な値下げとは言いづらいですね。

比較対象として適切かは分かりませんが、太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)の買取価格は9.5円です。これを考慮すると、再生可能エネルギーとほぼ同等のコストになっていると言えるかもしれません。

―――昔の歴史的背景から、現状の状況までお話を伺い、私自身も非常によく理解できました。

あくまでも、原子力の良いところは、安定した電源を供給できる点であることは間違いありません。

ただ、極端に安い電力を作れるかというと、難しい側面が多いのも事実だと思います。

―――狩野さん、本日もありがとうございました。

関連記事:【電気代削減額の事例】法人向け自家消費型太陽光発電で、いくらコストカットできる?

記事を書いた人