太陽光発電システムはどのような仕組みで電気を作っているのか?

A. 太陽光パネルを構成する「太陽電池セル」が直流電流を発生させ、それをPCS(パワーコンディショナ)で交流に変えて室内へ届けます。

解説者

インタビュアー

太陽光発電システムが電気を作る仕組み

———太陽光発電システムはどんな仕組みで電気を作っているのでしょうか?

太陽光パネルには、10cm×10cm程度の薄い板がびっしり並んでいます。これらは「太陽電池セル」と呼ばれ、p‑n 接合シリコン半導体を主材料としています。

p‑n 接合シリコン半導体とは?

光が当たると外部回路へ電流を送り出す太陽電池セルの心臓部。プラス(p型)とマイナス(n型)に電気特性を調整したシリコンを貼り合わせ、境目に内部電場を持たせた半導体。p型はホウ素、n型はリンなどを微量添加して形成される。

太陽電池セルは、光が当たると「光起電力効果(ひかりきでんりょくこうか)」という仕組みで電気をつくります。これは、光を受けたときに「電子(でんし)」と「正孔(せいこう)」が分かれ、それぞれ別の方向に動くことで、電気が流れる現象です。

電子はマイナス極へ、正孔はプラス極へ向かいます。その結果、セルの中に電圧が生まれて、直流の電気(DC)が発生します。太陽の光が強いほど、たくさんの電子がつくられるため、発電量も増えます。

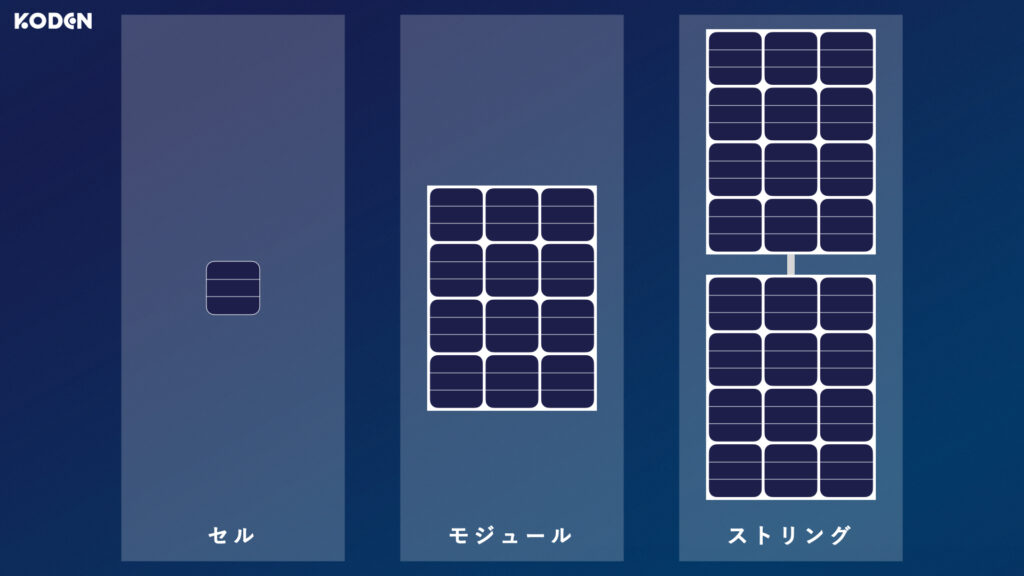

太陽電池セルを60〜72枚直列につなげると「1つのモジュール(パネル)」になります。1モジュールでだいたい30〜40Vの電圧が出ます。これらをさらに直列につなげると、600〜1,500Vほどの高電圧になります。

最近は、1枚が約10cm×5cmの「ハーフカットセル」がよく使われています。このタイプだと、120セルや144セルのパネルが主流です。72セル(ハーフだと144セル)のパネルは長さ2mを超える大型のため、屋根上よりも野立てやソーラーカーポートに向いているといえます。

———恒電社で屋根上に太陽光モジュールを設置する際は、どの規格を採用しているのですか?

当社では、54セルサイズのパネルを採用することが多いです。60セル規格のパネルサイズで大判の高効率セルを使用しているモジュールです。

選定の理由としては、54セルのパネルのほうがお客様にとって有利な設計になりやすいことがあります。 例えば、屋根への支持点数や、運搬・設置の際の効率性、または安全面や屋根にかかる負担の面でも、屋根上設置で大判パネルがファーストチョイスにはしておりません。

———発電された電流は、電線を通って家庭や工場の中に送られ、使用されるのですか?

直流のままでは、一般的な設備は使えないので、PCS(パワーコンディショナ)で交流に変換したうえで屋内へ送ります。

PCSの中ではスイッチが1秒に数万回カチカチ動いて直流を波の形に刻み、フィルターで滑らかな交流に整えます。

その後、変圧器でへ昇圧し、高圧の受電盤(キュービクル)に送られ、モーターや空調などの負荷へ流れていきます。まとめると、以下の流れで発電が行われています。

- 光を当てる

- 電子が動く

- 電気が生まれる

- PCSで直流から交流に整える

- 変圧器で高圧へ昇圧する

- 高圧受変電盤(キュービクル)へ送られる

- 施設内の負荷(コンセントなど)へ送られる

この記事を書いた人