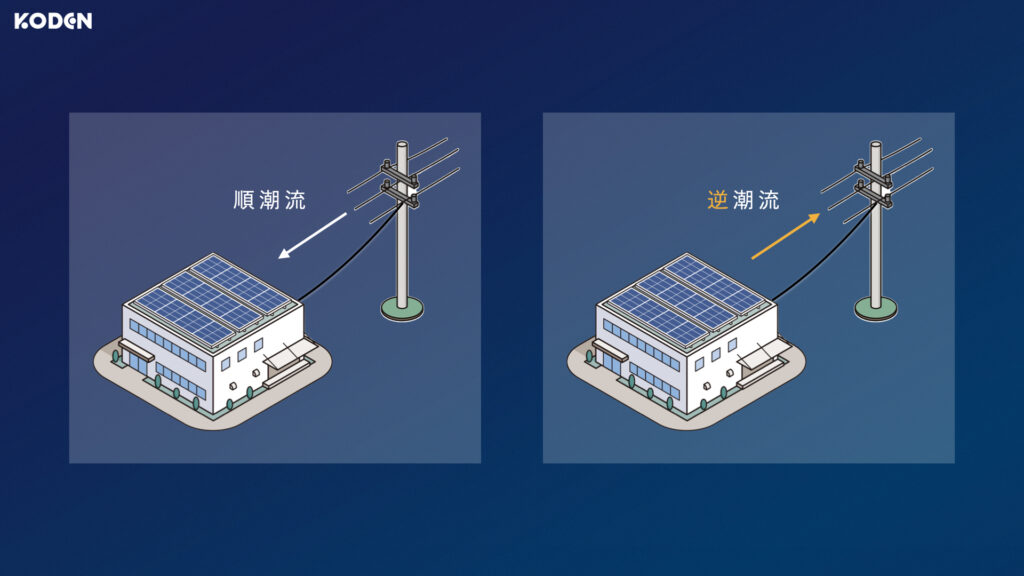

逆潮流とは?

A. 家庭や工場などの設備から電力会社の送電線へ電気が流れ出す現象です。

通常は電力会社から家や会社へ電気が「入って」きますが、太陽光発電で余剰電力が生じると、その電気が逆方向に「出て」いくため「逆潮流」と呼ばれます。

解説者

インタビュアー

「逆潮流」とは?

———「逆潮流」とは、そもそも何なのか、教えていただけますか?

逆潮流とは、家庭や工場などの設備から電力会社の送電線へ電気が流れ出す現象を指します。通常は電力会社から家や会社へ電気が「入って」きますが、太陽光発電で余剰電力が生じると、その電気が逆方向に「出て」いくため「逆潮流」と呼ばれます。

———逆潮流が発生しても、電力会社の送電網に影響はないのでしょうか?

逆潮流そのものは、余剰売電契約を結んでいる設備では電力会社側も想定済み(事前の系統接続検討と工事費負担金によって設備強化が行われる*)なため、小規模設備で他の利用者へ直接的な悪影響が生じることはほとんどありません。

また、完全自家消費型の発電システムでは、保護継電器(RPR)の設置が義務付けられているので、逆潮流が発生した瞬間にPCSは強制停止します。よって、逆潮流自体が発生しません。

*余剰売電契約では、逆潮流が「このくらいの量で発生する」という計画をあらかじめ電力会社に申請し、その分の系統増強費用を負担して接続します。系統増強費用には、接続検討費用(22万円)と、工事負担金(電力会社と需要家による折半)があります。

———自家消費型太陽光発電でも、余った電気が外へ流れることはあるのですか?

技術的にはゼロとは言えません。

ですが、発電量が工場や施設の消費量を上回った瞬間、余剰電力が発生し、上位電圧が許容範囲内なら系統へ流れ、超えそうならパワコンが出力抑制(または蓄電池へ充電)されます。

自家消費が目的でも、発電量と使用量が完全に一致するわけではないので、晴天の昼間などに逆潮流が起きやすくなります。

しかし、先述のとおり完全自家消費型の発電システムでは保護継電器(RPR)を設置していますので、逆潮流が発生した瞬間にPCSは強制停止し、逆潮流は発生しない仕組みとなっています。

———電気の向きはどうやって測っているのですか?

スマートメーター(電力量計)と呼ばれる機械を用いて計測しています。

現在普及している住宅用(低圧)のスマートメーターは、電気が「入ってくる量」と「出ていく量」を1台で別々に計測できる“双方向計量型”です。メーター内部のセンサーが電流の向きを常時検知し、30分ごとなどの細かな時間単位で逆潮流(売電電力量)を記録します。

一方、工場や大型ビルなど高圧で受電している場合は、スマートメーターを買電用と売電用の2台に分けて設置します。高圧用メーターは単方向計量が前提となるため、購入電力量と逆潮流電力量をそれぞれ専用のメーターで測定する仕組みです。

———パワーコンディショナには逆潮流を防いだり制御したりする機能があるのですか?

現行の太陽光発電用パワーコンディショナ(PCS)単体には、逆潮流を自動的に抑制する機能はほぼ搭載されていません。

逆潮流を防止するには、需要側の負荷を計測してPCSの出力を指令する「出力制御ユニット」やHEMSコントローラなど、別途の制御機器が必要になります。 これらの制御機器が家庭や工場の消費電力をリアルタイムで監視し、系統へ流れる電流がゼロ(許容帯域内)になるようPCSの出力を調整します。

発電を抑制すると本来得られるはずの電気が失われるため、蓄電池を併用して余剰分を貯蔵・活用する方法が理想的です。

———蓄電池を置けば逆潮流を減らせるのですか?

蓄電池は逆潮流を抑える用途としては使用できません。一方で蓄電容量が十分なら、昼間の余剰電力を貯蔵し、夕方や夜に放電して自家消費を増やすため、年間を通じて逆潮流を減らすことは可能です。

———余った電気を売るのと自分で使うのでは、どちらが得になることが多いのでしょうか?

まず前提として、余剰電力が発生しているということは「自分では使いきれない分」がすでにある状態です。その上で比較すべきは、

- 余剰売電型(系統に流して買い取ってもらう)

- 完全自家消費型(系統には流さず出力制御や蓄電で対応する)

のどちらが総コストを下げられるか、となります。

余剰売電を選ぶ場合、電力会社への接続検討費用や系統連系工事費負担金、計量機器の増設費など初期投資が発生します。これらを回収できるかどうかは、FITなどの買取単価と、見込まれる余剰電力量次第です。

一方、完全自家消費を選ぶと上記の初期費用は不要ですが、需要を上回った発電分は出力抑制によるロスか、蓄電池への充電に回すため蓄電池の設備費・劣化費用がコストとなります。

近年はFIT単価の低下と接続費用の高止まりが同時に進んでおり、中小規模の設備では「売るより使う(完全自家消費)」が経済的に有利となるケースが増えています。ただし、案件規模や負荷パターン、蓄電池の有無で条件は大きく変わるため、初期費用と長期のキャッシュフローを比較した個別試算が不可欠です。

この記事を書いた人