【物流が抱える課題と可能性】業界40年のプロが語る理想的な倉庫像とは?

※取材日:2024年2月13日

要約

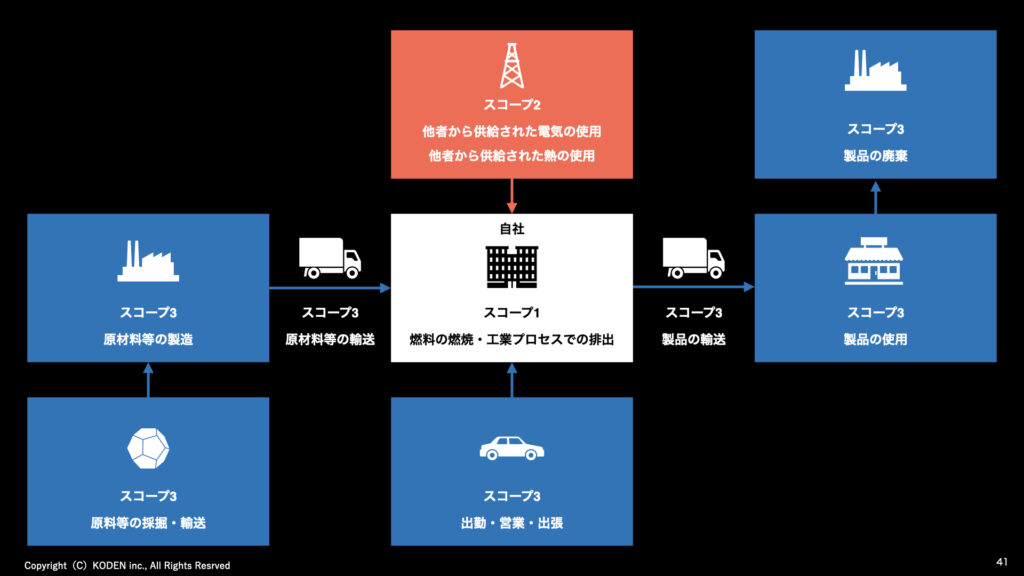

GXと物流GXの意義:GX(グリーン・トランスフォーメーション)は、エネルギー安定供給を確保しつつ、省エネと再生可能エネルギーへの転換を目指す取り組み。物流GXの推進には、物流・サプライチェーン全体を含む視点が求められ、業界全体の構造的転換が必須。運輸・倉庫分野は日本のGHG排出量の約20%を占め、脱炭素化の重要性が極めて高い。

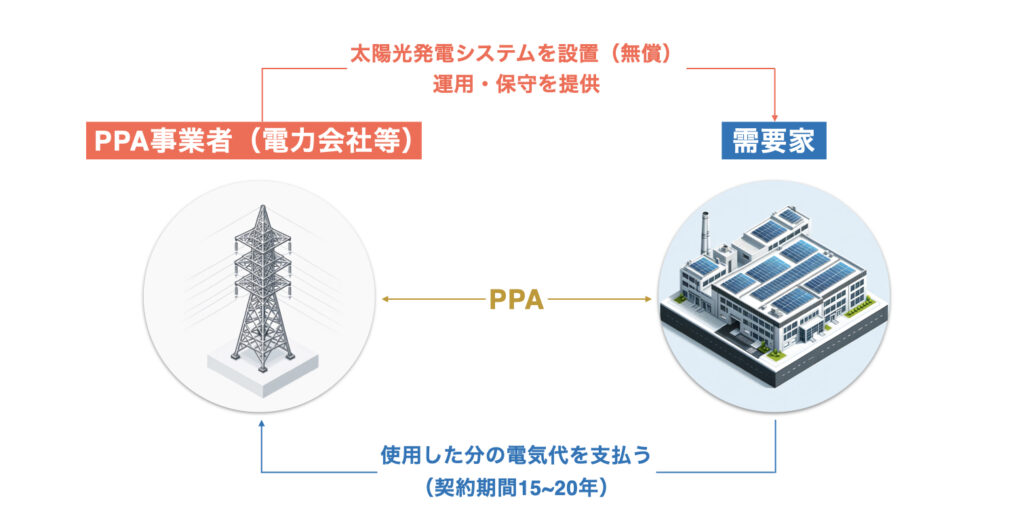

再生可能エネルギー導入の推進:倉庫や事務所での再生可能エネルギー導入は、コスト削減と環境負荷軽減の両面でメリットがある。太陽光パネルの普及やPPAモデルの活用が進められており、2030年には業務用太陽光発電が最も安価になると予測されている。こうした経済的利点を活かし、取り組みを推進すべき。

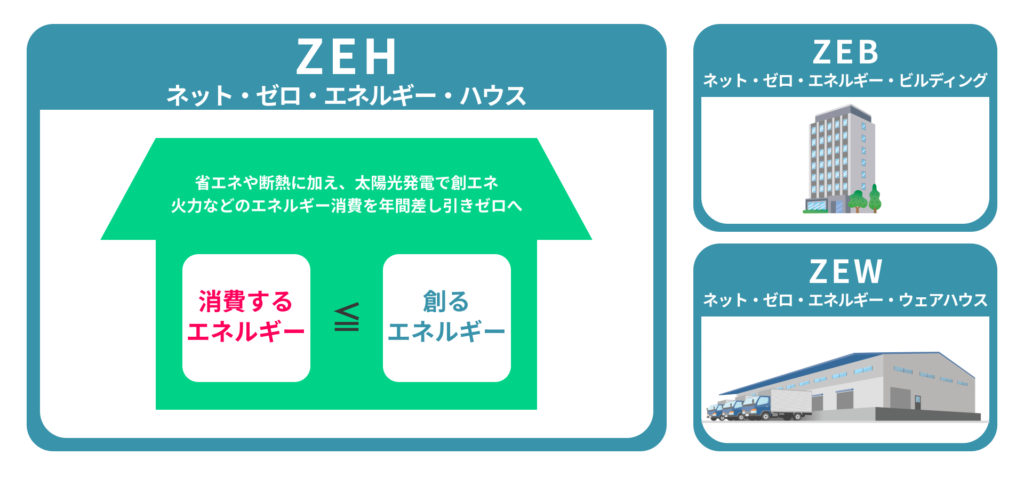

理想の倉庫像:菊田氏は「ゼロエネルギー倉庫(ZEW)」の概念を提唱し普及を推奨。施設全体の省エネ化と創エネを組み合わせ、エネルギー収支をゼロ以下にすることを目指す。政府の補助制度を活用しながら、物流業界全体でZEWを広め、持続可能な社会に貢献する必要性を強調している。

物流が抱える課題と可能性とは?

前回は、物流・ロジスティクス分野において、EX、DX、そしてGXも必要になるとお話しいただきました。その内容を踏まえ、物流・ロジスティクス分野におけるGXについて、深掘りしていきます。

私たち恒電社としても、物流業界のお客様と商談する機会が多い中で、環境に配慮した取り組みや、環境を考えながら事業を推進することの重要性は理解しています。

一方で、人件費の問題や、電気代の高騰、さらには人手不足といった、直近の経営課題を抱える企業も多いことも事実です。

菊田氏の考えるGXの重要性について、改めてお伺いつつ、考察していきます。

※本稿はこちらの動画を記事化した内容となります。

出演者紹介

「GX」とは?

―――まず、GXとは何かについて、各所でお話しされていると思いますが、簡単に教えていただけますでしょうか。

GXとは、グリーン・トランスフォーメーション(GX)の略称です。

Xは、DXと同じく、一文字で「トランスフォーメーション」と読みます。この理由をご存じでしょうか? Xには、2本の線がクロスするその形から「境界を突破し、形を変える」という意味が込められ、英語圏では「トランスフォーメーション」をX一文字で表現するようになったのです。

では、GXとは何か。

政府は2023年の2月に「GX実現に向けた基本方針」というロードマップを発表しました。エネルギーの安定供給確保に向けて、徹底した省エネの推進や、再生可能エネルギーや原子力などのエネルギー自給率向上を目指す脱炭素電源への転換を進めることが示されています。

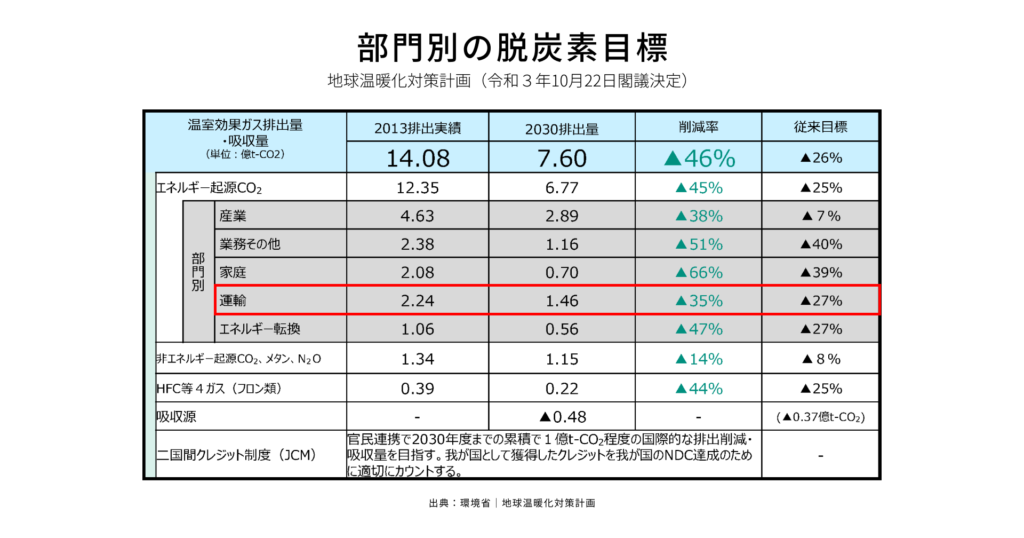

その背景はご存じの通り、気候変動問題です。地球温暖化の抑止のため政府は、2030年までに温室効果ガス(GHG)排出量を2013年度比で46%削減し、2050年にはカーボンニュートラルを実現するという国際公約を掲げました。

当時は「お、やるじゃん」と私も思ったのですが、その後の鈍い動きには少々失望しています。ロシアのウクライナ侵攻により、世界のエネルギーサプライチェーンが大きく揺らいだことから、エネルギー安全保障の重要性が強調され、持続可能なエネルギー環境が求められているのだから、対応は急務なのです。

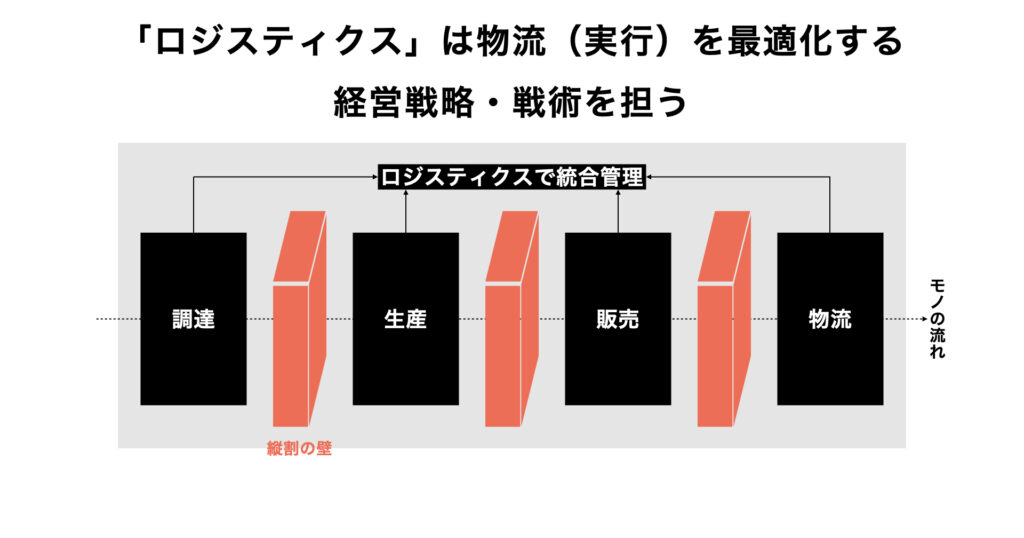

―――「物流GX」という表現を使われていますが、この「物流」は前の記事で語っていただいたとおり、ロジスティクスの実行部分での戦略として理解すればいいのですね。

そうですね。私も便宜的に「物流GX」と呼んでいますが、実際にはサプライチェーン・ロジスティクス全般にまでさかのぼらないと削減が難しい部分が多くあります。

オペレーションだけでは対応できない問題も、上位の戦略面で解決できることがありますので、その意味で「物流」と表現していますが、サプライチェーン全般を含んでのGXということです。

GXが必要な理由

―――GXの概念が物流やロジスティクス分野でも求められている背景にはどのような要因があるのでしょうか。

多くの方は政府や顧客に求められるから、やらねばならないと考えておられるかもしれません。しかし「GXは本当に重要で、誰に言われなくとも、私たちが自発的にできることを全てやらなければならない」という意識を皆さんに共有してもらいたいと思っています。

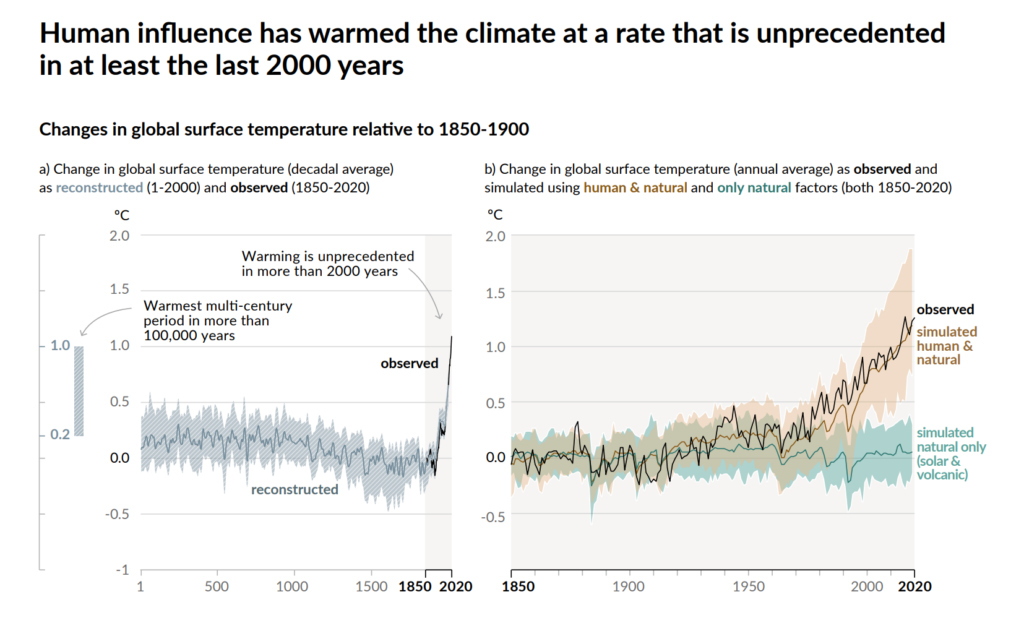

GXが今やマスト課題になっている理由として私がいつも引用しているのが、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)による第6次評価報告書です。この報告書では、地球温暖化の原因が100%、人間の活動によるものであると断定されています。

産業革命期以降の約150年間という短期間で地球の平均気温は急激に上昇しており、これは過去12万年でも例のない現象です。

その主要因は温室効果ガス(GHG)であり、中でも特に厄介なのがCO2です。CO2は数百年から数千年も大気中に滞留し続けます。例えば、21世紀の今ここに存在しているCO2の中には、数百年前の歴史的な活動や生物から発生したものも含まれている可能性があります。

フロンガスなど、温暖化への影響が高いガスもありますが、寿命が短いため、CO2のように長期間問題を引き起こし続けるわけではありません。

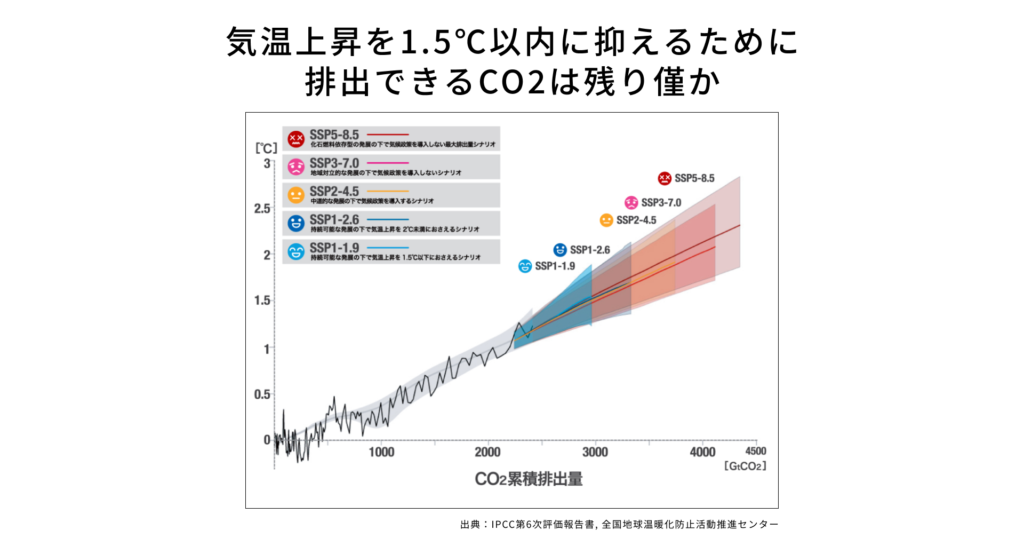

科学的には、CO2の累積排出量と気温上昇の間にはほぼ比例関係があると研究で示されており、産業革命からの気温上昇を1.5℃に抑えるには、排出に上限があることが明らかになっています。

この残りの排出可能量を「炭素予算(カーボンバジェット)」と呼んでいます。

2019年時点でこの炭素予算は「残り4000億トン」でした。しかし、以来4年が経過し、2024年には残り予算は2400億トン程度に減っています。全世界が掲げるカーボンニュートラル目標(日本や欧米は2050年、中国やインドは2060年等)を達成したとしても、とても間に合わず、このままでは2100年までに気温が2.5℃上昇してしまうと、最近のCOPで発表されています。

―――実際に、CO2の排出量が増加したことで温暖化が進行しているというのが、数値や結果として明らかになっているのが実情ですよね。

その通りです。昨2023年の7月は記録的な暑さとなり、中国では7月16日に新疆ウイグル自治区で52.2℃という世界再高温が観測されました。また、南米や北米などでも大規模な熱波や大雨の被害が続出し、過去12万年間で最も暑い1ヶ月になったと言われています。

国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化(ウォーミング)の時代は終わり、地球沸騰(ボイリング)の時代が到来した」と発言しましたが、その通りになってしまいました。

そんな状況の日本や地球を、皆さんは子どもや孫、ひ孫たちに遺したいと思いますか? 私は決して遺したくないので、今すぐできることを全て実行しようと考えています。

―――だからこそ、今の世代が少しでもできることを進めていこうという考えがあるのですね。

物流の果たすべき役割

―――物流関連分野のCO2やGHGの排出量が全体に与える影響についても気になるところです。この分野が全体に占める割合や影響度について、どのように捉えれば良いでしょうか。

運輸分野は2013年時点で日本全体で排出されるGHGの16%を占めていましたが、これを2030年には2013年度比で35%削減することを目標としています。これは日本全体の約19%に相当します。

運輸分野だけでもこの割合であり、物流関連部門全体では日本のGHG排出量の約2割に達しています。国全体の2割というのは非常に大きな比率であり、物流関連分野での脱炭素活動の重要性が非常に高いことは間違いありません。

―――全体で見たとき、2013年度と2030年度を比較して46%削減を目指す中で、運輸部門の削減目標は他の部門と比べるとやや低めの35%になっている点が気になります。やはりこの領域は、CO2削減や脱炭素化の推進が難しいのでしょうか。

というよりも、他の部門、特に家庭部門などにはさらに大きな削減の余地があるという意味だと理解してください。

物流領域におけるGXの難易度

―――輸送力が全体的に低下している中で、輸送手段をクリーンなものに転換していくのは現状の課題が多く、難しいのではないかと感じます。この点について、菊田さんのご意見はいかがでしょうか。

その中でも様々な施策が進められています。政府も企業も数十年前から、いわゆるモーダルシフト、すなわち輸送モードの転換を推進しています。

たとえば、陸上輸送(トラック)を貨物鉄道に切り替えるとエネルギー効率が非常に良く、さらに海運なら、1つの船で数千から数万のコンテナを運ぶことが可能です。

今では2万TEU規模の巨大な船もあります。ただ、モーダルシフトは長年政策目標に掲げられてきたものの、実際のデータを見てみると、シフト量は長年にわたり余り増えていないのが現状です。

―――ご指摘の「モーダルシフト」という言葉は確かに、最近よく耳にしますよね。

幹線貨物輸送を担うのはJR貨物1社だけで、線路も旅客会社から借りているため、増加の余地があまりないのが現状です。

また、内航海運への転換も推奨されていますが、希望する場所に航路がない場合も多いのが現状です。しかし、政府は今回のGXの取り組みで、鉄道貨物と船舶への転換率を倍増させる目標を掲げています。

達成できるか疑問はありますが、私はぜひ実現してほしいですし、内航海運は工夫次第で非常に大きな潜在力が発揮できると考えています。

―――だからこそ、1社単独で具体的な取り組みを進めることはもちろんとして、国を絡めて輸送システムを構造的に転換しないと、掲げられた目標の達成やその推進には高いハードルがあるように感じます。

そうですね。産業界としても1社でできることには限界があります。そのため、「みんなで集まって効率を高めよう」という意識のもと、共同輸送の取り組みが各地で進められています。

―――物流業界全体で、ライバル会社も含めて手を取り合い、効率化を進めないと、業界の存続やGXの達成は難しくなってくるということですね。

スコープ2における取組

―――輸送業者にとってはスコープ1(直接排出)の領域が中心かと思いますが、スコープ2(間接排出)の領域において、各企業が単独で取り組めるGXの方法についてはどうお考えでしょうか。

まず事務所や倉庫で使用する電力を再生可能エネルギー(再エネ)電力に切り替えるべきだと考えています。

例えば私も2014年に自宅の屋根に太陽光パネルを設置し、昼間は売電していますが、夜間の電力は再エネ電力を提供する新電力会社から購入するよう契約を変更しました。その結果、我が家は100%再エネ電力化に向けて前進しており、数年内にカーボンニュートラルを達成できる予定です。

各社の倉庫でも同じような取り組みを進めていくべきだと提案しています。すぐにできるのは電力契約の見直しで、今の電気会社との契約を再エネ電力プランなどに切り替えるだけでも、再エネ電力調達分のスコープ2排出量を減らすことが可能です。

また、倉庫の屋根に太陽光パネルを設置し、昼間に自前の再エネ電力を活用することは、工場のように大量の電力を消費しない倉庫にとって最善の選択になるでしょう。私は「日本中の倉庫にソーラーパネルの設置を」と訴えていて、ぜひ実行してほしいと考えています。

―――そこに強い思いがあるのは、どのような理由からでしょうか。過去の経験や取材を通じて、特別な思い入れがあるのでしょうか。

私の動機の第一は「地球環境をこれ以上の破壊から守らねばならない」からです。今生きる我々は、50年後、100年後の後輩・子孫たちに、温暖化によって気温上昇や大雨・強風・海面上昇などの大災害が常態化した地球を遺し、「あとはよろしく」と死んでいくわけにはいかないじゃありませんか。人類が日々を平穏に暮らせる地球環境を守るためにこそ、この危機を回避しなければならないのです。

前述のように私は今自分にできることを実践し、他の方にも推奨しています。当然、企業単位でできることはなお多い。運輸・倉庫ほか物流にかかわる分野で手軽に取り組めるのが再エネ電力への切り替えと、自らが発電設備を導入すること。特に工場や倉庫は大きな屋根を持っており、太陽光パネル導入に非常に適しています。

規模が小さくても構いません。分散型発電でも日本中に展開することで、大きな成果が得られるはずです。

実際、日本の全エネルギーを2050年までに再生可能エネルギーに転換できるという試算も存在し、私はいつもその内容を紹介しています。その一環として、倉庫にソーラーパネルを設置することはとても大きなポテンシャルを持っているのです。

倉庫での太陽光発電設備の導入

―――先日、日本冷蔵倉庫協会への菊田さんのインタビュー記事を拝見しました。化石燃料由来の電力利用を再エネ電力に切り替えることや、自社で太陽光発電を導入する取り組みは、特に電気代が上がっている現状を考えると、とりわけ電力消費が多い冷凍冷蔵物流分野では、導入をさらに推進する意義があると考えて良いでしょうか。

そうですね。冷蔵倉庫は莫大な電力を使います。先日インタビューでも直接聞きましたが、大規模冷蔵倉庫にパネルを設置しても、賄えるのは全電力消費の2割程度とのことでした。それでも2割削減できるのは大きな意味があります。

現在、冷蔵倉庫業界では太陽光パネルの導入が進んでいるそうです。ロシア情勢の影響で電力代が急騰し、2023年は一時的に落ち着いたものの、依然として高い水準にあります。

2019年に物流会社のセンコー株式会社がPPAモデルを利用して自社の屋根を無償提供し、PPA事業者がパネルを無償で設置することで、20年契約で長期にわたり割安な再エネ電力を利用できているという事例もあります。経産省の予測では、2030年には業務用太陽光発電の電力単価が最も安価になるとされています。

したがって、今後は地球環境面だけでなく、経済的な観点からも、可能な限り太陽光発電に移行することが非常に合理的な選択だと思います。

―――つまり太陽光や再生可能エネルギーの活用は、物流に関わる企業が持続可能性を高めるためにも非常に重要な要素だと?

ええ、私はそう考えています。

理想的な倉庫像

―――では最後に、菊田さんが考える理想的な倉庫の姿について、「こうあるべき」と思われる点があればお聞かせいただけますか。

私は「目指せ、ゼロエネルギー倉庫」という標語を掲げています。一般的には住宅や建物について「ネット・ゼロ・エナジー・ハウス(ZEH)」「ネット・ゼロ・エナジー・ビルディング(ZEB)」の概念で呼ばれており、物流センターでも最近ではZEB認証を受けている施設が増えてきました。

それをもっと物流に特化した呼称として、「ゼロエネルギー倉庫(ZEW)」という概念を打ち立てようと提案しています。

ZEH/ZEBと同じくZEWは、空調・換気・壁・窓といった施設全体の「省エネ」化に加え、太陽光パネルによる「創エネ」を活用して、年間エネルギー収支をゼロ以下にすることを目指した、自立型倉庫のことです。私の目標は、日本中に「ZEW」を増やしていくことです。

政府も「自立型ゼロエネルギー倉庫」という概念を持ち、補助制度も導入されています。無人化・自動化設備と太陽光発電を同時に導入する場合、補助率が1/2になる制度で、令和6年度までとなっていたのを、延長することが予定されています。この制度を活用しながら、ぜひゼロエネルギー倉庫「ZEW」を目指していただければと思っています。

まとめ

前・後編を通して、物流・ロジスティクス分野の専門家である菊田様をお迎えし、物流やロジスティクスという言葉の語源や定義についてお話を伺いながら、前編ではそれが企業の経営戦略の中でなぜ重要な役割を果たすのかについてご説明いただきました。また後編では、その推進においてDXやEX、そしてGXが必要であることについてもお話いただきました。

物流分野でも脱炭素化が必須であり、「物流2024年問題」を含め多くの経営課題を抱える中でも、今までの流れを変えていける大きなチャンスと可能性を秘めた領域だと思います。

私たち恒電社では、今後も引き続き、この領域に関する情報を収集し、発信していきます。

この記事を書いた人